ミニ特集「身体の情報処理がこころをつくる」:自己と他者のバウンダリーを規定する身体

心理・認知科学専攻 磯村朋子

コロナ渦において、これまで以上に他人との接触、距離感に対して敏感になった方も多いのではないでしょうか。電車のなかで自分の手と他人の手が接近したら不快感を覚える方もいるでしょう。しかし、例えばそのような場面において、ほぼ同じ空間に位置された二つの手を人間の脳はどのようにして自分のもの、他人のものというように正確に区別しているのでしょうか。そして、ここは自分の身体の陣地であるという認識はどのようにして生成されるのでしょうか。近年の認知神経科学・実験心理学研究の発展により、それらに関する脳内の情報処理機構が明らかにされつつあります。今回、いくつかの研究をご紹介しながら、自己身体認識、そしてそれに伴って自己と他者の境界(バウンダリー)が生成される仕組みについて考えたいと思います。

身体所有感(Sense of body ownership)-これは私のからだである―

自己身体認識を構成する主要な要素の一つに、身体所有感(Sense of body ownership)があげられます(Gallagher, 2000)。「この身体はまさに自分のものである」という感覚です。一見当然のように思えるかもしれませんが、そのシステムが誤作動を起こす場合もあるのです。例えば身体失認という症状では、自分の身体を無視したり、その所有を否定したりします。ある患者は脳のある部位を損傷したことで自分の手を「妻の手だ」と主張するようになったという報告がされています (ファインバーグ, 2001)。また、特に脳を損傷していない場合でも、身体所有感は短時間の操作で簡単に変容されてしまうことも知られています。あなたも、ただのマネキンの手に対して身体所有感を感じてしまうことがあるかもしれません。

脳が身体所有感を生成する過程には、多感覚統合という情報処理が重要な役割を担っています。例えばあなたが机の上に手のひらを置いているとします。その際、机の上に置かれた手のひらを見たときに目から入力される視覚情報、机と接触した手のひらの皮膚から入力される触覚情報、そして手のひらをその状態で維持している関節や筋肉から入力される固有感覚情報というように、異なる感覚器からの感覚情報が同時に脳に送られます。脳はそれらの情報の時空間的な整合性を処理することで、そこに存在している手のひらが自己身体であると判断します。特に最近の知見では、脳はその判断を白か黒かといった二者択一的に行っているわけではなく、ある感覚器由来の情報を処理し、複数の感覚器から得られる情報を統合し、それによって概念を形成するといったそれぞれの過程で階層的に計算を行い、対象が自己である「確率」を算出しているのではないかと提唱されています(Apps & Tsakiris, 2014)。

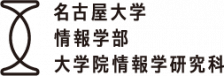

さて、先ほど、マネキンの手に対して身体所有感を感じてしまうことがあるかもしれないというお話をしました。これは有名なラバーハンド錯覚という現象のことを言っていて、視覚的に隠された自分の手と、目の前に置かれたマネキンの手が同じタイミングで繰り返し触れられる(筆のようなもので撫でられる)ことにより、次第にマネキンの手が自分の手であるかのような感覚を生ずるというものです(図1)。実際には、頭ではマネキンの手が自分の手であるはずがないとわかっているにも関わらずマネキンの手から触覚が生じているかのような奇妙な感覚を覚えたり、自分の手が位置していると思う場所が実際の場所よりもマネキンの手の場所に寄ってしまうというような現象が生じたりします。ラバーハンド錯覚は1998年にBotvinick & Cohenによって初めて報告されて以降、多くの研究で利用されています。最近では手だけにとどまらず、仮想空間(VR)を利用して「フルボディ錯覚」(仮想身体に対して所有感を感じる)を引き起こせることも報告されています(Lenggenhager et al., 2007)。ただし、ラバーハンド錯覚やフルボディ錯覚を生じさせるためには、対象となる視覚物体が身体近傍空間に存在すること、という空間的制約があることもわかってきました(Blanke et al., 2015)。

身体近傍空間(Peripersonal space)―自己身体と外界が干渉する空間―

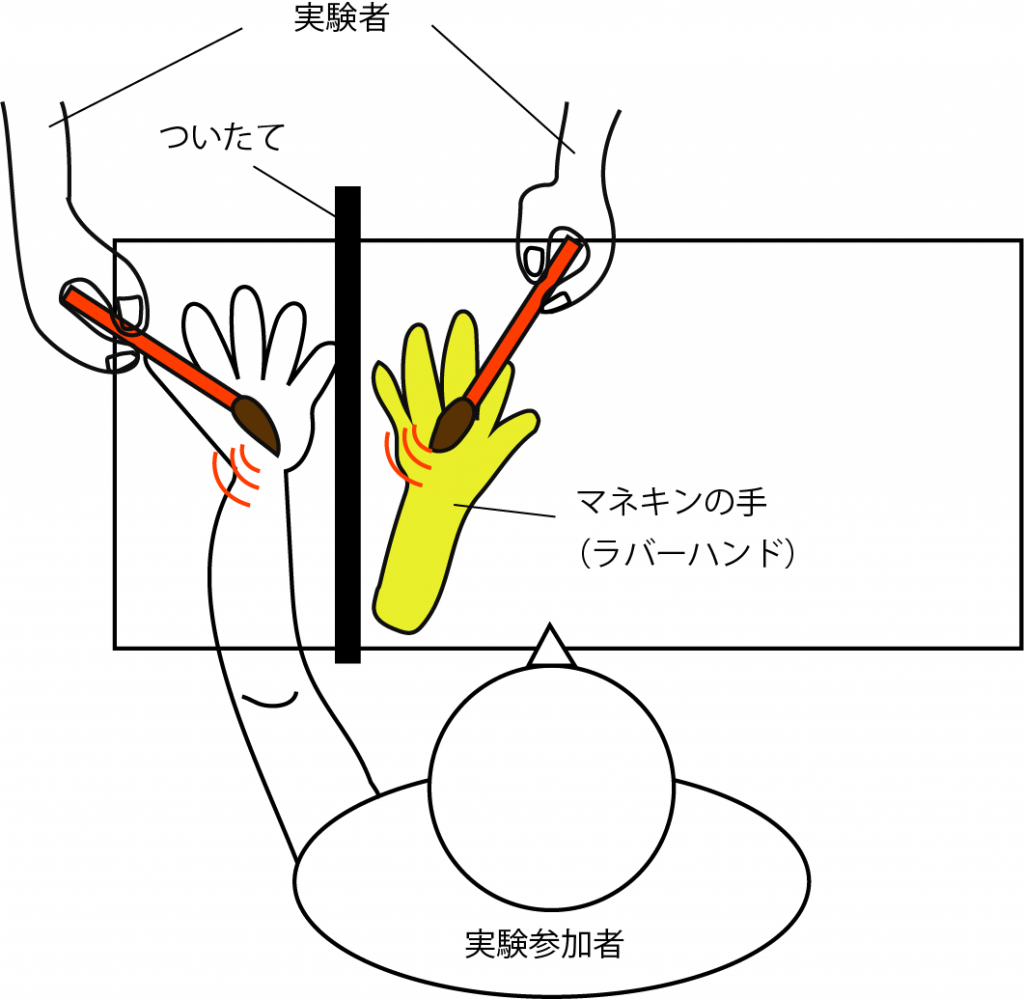

身体近傍空間(Peripersonal space)とは、身体と外界の物体の直接的な相互作用が行われうる身体周辺の空間のことをいいます。すなわち、手の届くぐらいの範囲、あるいは他者から容易に接触されうる範囲と考えることができ、一般的には身体表面から数センチから数十センチ程度の空間であると考えられています(図2)。サルの電気生理学研究において、ある身体部位への触覚刺激に反応するニューロン(神経細胞)が、その部位に近接した空間に提示された視覚刺激にも反応するという発見をもとに、身体周辺において多感覚処理が促進される空間があることがわかり、身体近傍空間として定義されるようになりました(Rizzolatti et al., 1997)。ヒトを対象とした実験では、接近してくる音の音源が身体の近くにあるとき触覚刺激の検出が素早くなることを利用して、その現象において顕著な(身体に対する)音源位置を身体近傍空間のバウンダリーと定義したりします。興味深いことに、身体近傍空間のバウンダリーは固定的なものではなく、道具使用などによって柔軟に変化することがわかっています(Làdavas & Serino, 2008)。さらに、先に述べた身体所有感や身体近傍空間には個人差があることも知られています。その個人差を生み出す神経システムとして、内受容感覚と呼ばれる感覚機能が関係していることが最近の研究で明らかになりました。

内受容感覚(Interoception)-身体内部の感覚-

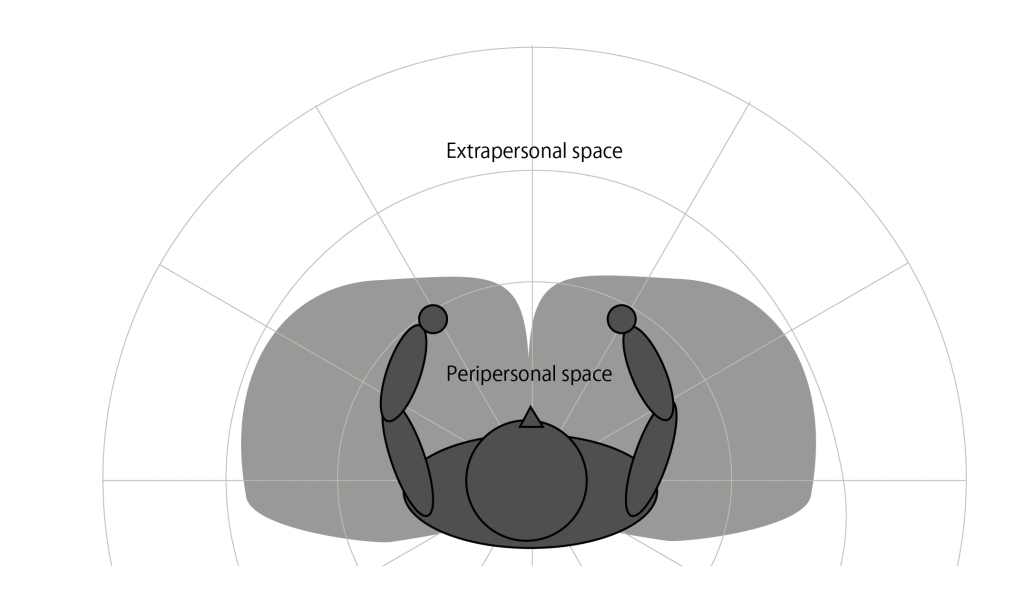

内受容感覚(Interoception)は、視覚や聴覚などの外界由来の情報に対する感覚システム(外受容感覚)とは対照的に、身体内部に由来する情報、すなわち身体の生理状態に対する感覚を司る感覚システムです(図3)。私たちが生存できているのは、内受容感覚によって身体の生理状態が認識され、脳がその情報をもとに生体の恒常性を保てるように身体を制御しているからです。このように内受容感覚は人間の生存に不可欠である一方で、その機能については個人差がとても大きいことが知られています。例えば心臓の拍動や血糖値の変化、身体の疲労にとても敏感な人がいる一方で、そういった感覚に非常に鈍麻な人もいます。内受容感覚が鈍麻な人では、身体は疲労しているにも関わらず疲労感を意識することができずに活動し続けてしまうといったようなケースが見られたりします。

この身体内部の感覚であり恒常性機能を担う内受容感覚が、自己身体認識に深く関連していることがわかってきました。例えば、内受容感覚が鋭敏な人では、鈍麻な人に比べて、ラバーハンド錯覚が起こりにくいことや(Tsakiris et al., 2011)、身体近傍空間が小さいことが報告されています(Ardizzi & Ferri, 2018)。これらの結果は、内受容感覚が身体的自己の強固さに関与していることを示唆します。このように、「揺らがない自己」の形成に一役買っていそうな内受容感覚ですが、実は非常に社会的な要素も強い、不思議な感覚システムであることがわかってきました。

自己身体感覚と他者 ―他者による自己身体認識、自己身体による他者認識-

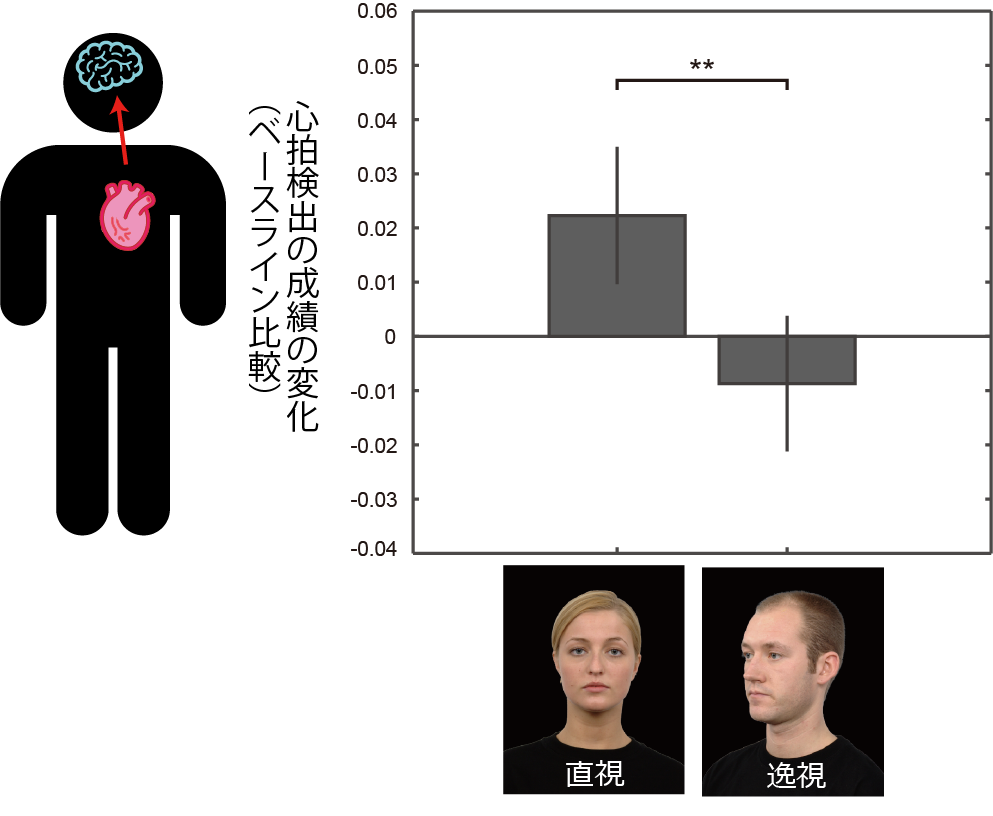

特に最近、他者の存在によって内受容感覚が変容する、という研究がいくつか報告されています。例えば、これは私自身の研究なのですが、他者がまっすぐに自分のほうを見てくる写真(直視画像)が目の前に提示された際、よそ見をしている写真(逸視画像)が提示されたときよりも、自身の内受容感覚に対する感覚の精度が向上することがわかりました(Isomura & Watanabe, 2020; 図4)。さらに、他者と視覚情報を共有しているときにも、そうではないときに比べて内受容感覚の精度が上がるという同様の効果が見られました。一方で、社会的疎外を経験した後には反対に内受容感覚の精度が悪くなる、という研究結果が報告されています(Durlik & Tsakiris, 2015)。また、私たちの別の研究では、心臓から脳へ送られる内受容シグナルが他者への印象形成に作用することを示しています。これらの研究結果からは、自己の身体内部の感覚であり一見外界との接点をもたないはずの内受容感覚が、社会的インタラクションにおいて重要な役割を担っているであろうことが示唆されます。

また、すでに疑問に思われた方もいるかもしれませんが、先にご紹介した身体所有感や身体近傍空間も社会的影響を受けます。例えば、エンフェイスメント錯覚という現象があります。自分の顔が撫でられるのと同じタイミングで目の前の他者が撫でられている姿を観察することで、他者の顔が自分の顔と形態的に類似していると感じるようになるというものです(Sforza et al., 2010)。さらに、錯覚の結果、他者に対してより自身に近い性格特性を帰属させることも示されており(Paladino et al., 2010)、エンフェイスメント錯覚は身体だけではなく、より高次な概念としての自己と他者のバウンダリーを接近させる(重ね合わせる)効果ももつようです。また、他者の存在下では身体近傍空間が縮小すること、しかし他者とのポジティブなコミュニケーションが成立した場合にはそれがまた拡大し、自己と他者のバウンダリーの接近が見られることも報告されています(Teneggi et al., 2013)。

自己と他者のバウンダリーを規定する身体

さて、本稿では、自己身体認識、そして自己と他者のバウンダリーが生成される情報処理過程について概観しました。これまでの研究から、自己身体認識には、視覚、聴覚、触覚、固有感覚、内受容感覚を含む多感覚の情報処理が鍵になること、それは決して確固たるものではなく、文脈や実験的操作によって容易に変容されうる曖昧なものであること、その曖昧さは脳内で確率分布として表現されている可能性があること、身体的な自他バウンダリーは認知的・概念的な自他バウンダリーにも作用しているであろうことが徐々にわかってきました。しかしながら、身体と社会性認知(他者に関わる情報処理)の複雑な関係性については、未だに解明されていないことがたくさんあります。自己と他者を適切に分離する役割をもつ身体が、一方では共感性のような自己と他者を融合させる機能ももちます。そのようなとき、私たちの脳内ではどのような情報処理がリアルタイムで進行しているのでしょうか。解き明かすべき謎はまだまだたくさん残されています。私たちの研究グループでは、外受容的身体・内受容的身体の双方に着目しながら、身体が自己と他者の相互の情報処理にどのように関わっているのか、また、赤ちゃんが生まれてから成長する過程でその仕組みをどのように獲得するのかといった疑問を明らかにすべく、日々研究に取り組んでいます。

引用文献

Apps, M. A. J., & Tsakiris, M. (2014). The free-energy self: a predictive coding account of self-recognition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 41, 85–97.

Ardizzi, M., & Ferri, F. (2018). Interoceptive influences on peripersonal space boundary. Cognition, 177, 79–86.

Blanke, O., Slater, M., & Serino, A. (2015). Behavioral, Neural, and Computational Principles of Bodily Self-Consciousness. Neuron, 88(1), 145–166.

Botvinick, M., & Cohen, J. D. (1998). Rubber hand ‘feels’ what eyes see. Nature, 391, 756.

Durlik, C., & Tsakiris, M. (2015). Decreased interoceptive accuracy following social exclusion. International Journal of Psychophysiology, 96(1), 57–63.

Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: Implications for cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, 4(1), 14–21.

Isomura, T., & Watanabe, K. (2020). Direct gaze enhances interoceptive accuracy. Cognition, 195.

Làdavas, E., & Serino, A. (2008). Action-dependent plasticity in peripersonal space representations. Cognitive Neuropsychology, 25(7–8), 1099–1113.

Lenggenhager, B., Tadi, T., Metzinger, T., & Blanke, O. (2007). Video Ergo Sum: Manipulating Bodily. Science, 317, 1096–1099.

Paladino, M. P., Mazzurega, M., Pavani, F., & Schubert, T. W. (2010). Synchronous multisensory stimulation blurs self-other boundaries. Psychological Science, 21(9), 1202–1207.

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Fogassi, L., & Gallese, V. (1997). The space around us. Science, 277(5323), 190–191.

Sforza, A., Bufalari, I., Haggard, P., & Aglioti, S. M. (2010). My face in yours: Visuo-tactile facial stimulation influences sense of identity. Social Neuroscience, 5(2), 148–162.

Teneggi, C., Canzoneri, E., Di Pellegrino, G., & Serino, A. (2013). Social modulation of peripersonal space boundaries. Current Biology, 23(5), 406–411.

Tsakiris, M., Tajadura-Jiménez, A., & Costantini, M. (2011). Just a heartbeat away from one’s body:Interoceptive sensitivity predicts malleability of body-representations. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1717), 2470–2476.

ファインバーグ T. E. (2001). 自我が揺らぐときー脳はいかにして自己を創り出すのか(吉田利子 訳). 岩波書店.