特集「新型コロナと情報」:「感染するかも」で人が想い浮かべること

人間は一般に、予期しなかったこと、不思議なこと、そして自分たちに重大な意味をもつ事がらを目にすると、それが「なぜ起こったのか」を知ろうとします。原因が説明できると、将来また同じことが起こりそうかどうかを予測したり、対処するための準備ができたりするからだと考えられています。たとえそれが誤った説明であっても、納得がいくことによって、しばし不安を解消できるといった効能もあるでしょう。

パンデミックや自然災害など、多くの人々の生命や生活に危険をもたらす事象に遭遇すると、この傾向はいっそう強まります。そして、考え出された原因の説明は、「なるほど、そのせいか!」という共通した納得を、多くの人々に与えます。こういう風に共有された直感的な理解のことを、心理学では「素朴理論」(naïve theory)とか「しろうと理論」(lay theory)と呼びます。必ずしも明確な根拠がないのに広く行き渡っているという意味では、「民間信仰」と呼んでもいいかもしれません。社会心理学の研究によって明らかにされてきた、災厄の原因に関する素朴理論、それは次の3種類に大別できます。(1)超自然的な力のせい(2)当事者のせい(3) 他人のせい。それぞれ順に、研究例をもとに見ていきましょう。

「超自然的な力」

古来、伝染病や天災に見舞われると人間は、その原因を、個人の恨みや呪いに、あるいは自然の中に宿るとされる神の力に求めてきたことを、私たち日本人はよく知っています。神社や祠を建てて、病気や災害を「鎮めてください」とお願いした痕跡は日本中に残っています。「疫病神(やくびょうがみ)」という言葉もあります。そして言うまでもなく、こうした考え方は日本に限ったことではありません。例えば「悪魔」が人間に厄難をもたらすといった観念は、洋の東西を問わずさまざまな地域で見られます。

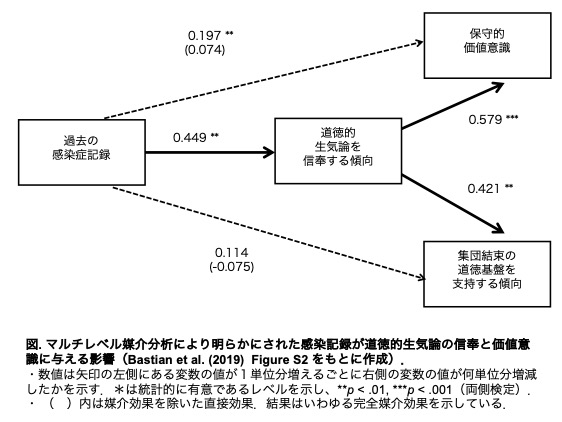

私が一員として参画した国際共同研究の一つに、過去に感染症に襲われた経験が多い地域ほど、こうした「魔の世界」への信念が持たれやすいのかを調べたものがあります(Bastian et al., 2019)。そこではまず、世界各国の人々が持つ価値意識を調べた「世界価値観調査」(World Values Survey)という大規模データ・ベースをもとに分析を行いました。1995-1998年の調査で、「悪魔の存在を信じるか」という質問に対する回答が50ヶ国の人々(計60,454名)から得られているのを利用して、これを、各地域が過去に、結核・マラリア・チフス・その他各種の寄生虫感染症など、9種類の感染症の影響をどのくらい受けたかを示す年鑑資料と対照しました。結果は、感染の危険性が高い地域ほど悪魔の存在を信じる人の割合が高いという、かなり明確な関連(相関係数で r = .52)を示しました。この関連性は、各地域の経済的発展・民主化・治安状態などの程度を示す各指標、そして回答者の性別・年齢・教育程度・宗教心の強さ・主観的な健康状態など多くの個人差変数の影響を統計的に除外してもなお、見られるものでした。

次に私たちは、この悪魔信念が、「善であれ悪であれ、自然界の事象を左右する何らかの力の存在」を信じる素朴理論の一部をなすものだと考え、これを道徳的生気論(moral vitalism)と名づけました。そして、この道徳的生気論をどのくらい信じるかを測るための質問紙尺度の各国版を作成し、28ヶ国で調査を実施しました。この尺度への回答傾向と、先と同様の感染指標との関連を調べたところ、やはり感染症の脅威が強い地域ほど、人々の間に道徳的生気論が行き渡っていることが明らかになりました。しかも、この素朴信念が強い人ほど、伝統的あるいは保守的な価値意識を持っていること、また、「身内を大切にする」「権威あるものに従う」「神聖なものを敬う」などの行動を、「善か悪か」の道徳的な視点でとらえようとする傾向が強いことも示されました。後者は、道徳心理学の分野で「集団結束に関わる道徳基盤」と呼ばれる事がらです(図を参照)。

現代人を相手に行われた、これらの意識調査だけでなく、より長期にわたる文化的・歴史的傾向との関連も調べました。人類学者や歴史学者が、世界186の固有文化について、それぞれの特徴を評価・評定したアーカイブ資料をもとに、各地域における「悪魔信仰」や「魔女伝説」の流布の程度と、先の感染指標との関連を分析したところ、同様の結果が得られました。このアーカイブには、近代化・産業化が起こる以前から存続する文化も多く含まれていることから、感染症の脅威と超自然的な力に対する素朴理論との関係は、かなり長期にわたる歴史を経てきたと言えそうです。

科学の進歩により、こんにちでこそ私たちは、「病原体」という実体や「感染」という過程に関する概念を獲得し、病理が拡散する仕組みを理解しています。しかし、こうした理解がなかった時代には、超自然的な力という概念でその原因を説明しようとした可能性が、こうした研究結果から浮かび上がってきます。そして、その魔力と戦うために、集団としての結束を強め、その中で互いを助け、かばい合い、また宗教的なシンボルや儀式といった社会的装置を駆使しながら、共同体としての伝統や文化を守る心を育ててきたのかもしれません。その名残りが、現在の私たちの社会でも、折に触れて顔を出すのだと考えられます。

「当事者が受ける当然の報い」

世界の成り立ちに関する、別の素朴理論として、公正世界信念(Belief in Just World)があることも知られています。これは、「私が生きているこの世界は、所々に問題や欠陥もあるけれど、全体としては公正にできている」というものです。もしもこの世界が、どこもかしこも不条理なことばかりだとしたら、そこで生き延びることは大変だし、だいいち、それに打ち勝つだけの力など自分にあるとは思えない、ほとんどの人がこう考えるでしょう。そこで頭を切り替えて、「全体としては、まあ、これでいいのだ」と、納得をするわけです。

こうした納得のしかたが問題なのは、災害や疫病、犯罪などの難にあった被害者に対して、「本人に落ち度があった」だとか、「分相応」だなどといった、不当な「説明」が行われやすいからです。性的犯罪の被害者や、感染症の罹患者が、非難の対象となって二重の被害を受けるケースなどは、その典型的な例と言えます。

公正な世界を求める心の暴発は、他人からの非難にとどまりません。自分自身の置かれた立場を正当化するために、私たちは時に、アクロバット的とも言える頭の使い方をします。社会的に恵まれた立場にある人たちが、現状維持を目指そうとするというのなら不思議はありませんが、明らかに不当で不遇な状況にある人々にさえ、現状肯定への志向性が見られるのです。例えば、実験操作によって、アメリカ合衆国における人種間格差について注意を向けるよう誘導された黒人ほど、「全体としてアメリカの人種政策はうまくいっている」と回答するとか、女性に対するステレオタイプ的な見方の存在を想起させる実験条件に置かれた女性ほど、「仕事の能力という点では男性より劣っていても、他人に優しい気遣いができるのが女性の取り柄だから」などと意見を表明するようになるという研究報告があります。そして、その「うまくいっているはず」の社会で、なぜ自分は恵まれないのかと問われると、それは自身に非があるからだという説明をつけたりしてしまうのです。弱者の側にこうした現状肯定志向が見られるのであれば、格差は縮まるどころか再生産されて、負のスパイラルが起こるでしょう。

こうした、公正世界信念や現状肯定の心理過程について、上で紹介した研究例も含め、さらに詳しくお知りになりたい方には、村山(2018)による解説を一読されることをお勧めします(私自身も編著者として加わった、右写真の書籍に収められています)。

感染脅威のとばっちり -偏見・差別−

自分たちとは異なる、いわば「外来種」の人たち、つまり社会心理学でいう外集団の人々と接すると、まるで何かに感染するかのような嫌悪感をいだくという傾向が見られる場合があります。そしてこの「感染脅威」には、文字通りの病原体によってもたらされるものだけでなく、「良からぬ思想が入り込む」とか、「文化や伝統が侵食される」といった象徴的な意味が込められている場合もあります。それに対抗しようとして、あたかも免疫システムを発動させるかのように、心理的なバリアを張る反応として、外集団全体に対する嫌悪感、警戒感、そして偏見が、引き起こされるかもしれないのです(Schaller & Neuberg, 2012)。

日本でも近年、このテーマに関する研究が活発に行われるようになってきました。例えば、「最後に風邪をひいたのはいつか」などについて考えることで、感染の脅威を感じるよう誘導された人たちは、誘導されなかった人たちに比べて、高齢者に対する偏見を、より表明しやすくなったという報告があります(石井・田戸岡, 2015)。しかもこの傾向は、日頃から自身の健康に脆弱さを感じていた人たち、それも実験の当日「最近、体調が良くない」と感じていた人たち、おまけに高齢者との同居経験などが少ない人たちの間で、特に顕著でした。つまり、実際に病気に対して感じたおそれが、「高齢者とは話したくない」「近づきたくない」といった方向の回答を促したと考えられるのです。

高齢者には「体が弱い」という印象があるとはいえ、何もかもが「うつる」はずはないのと同様、感染とは無関係な人々にまで、勝手に病気のイメージを当てはめて偏見をいだいてしまう場合が、他にもあります。かつて私たちの研究室に所属していた田坂麻紘さんの修士論文研究では、同性愛指向(ゲイ)の男性を、無意識のレベルで病気と結びつけて考えがちな異性愛者は、口調などからゲイであることがわかりやすい相手ほど、また、同性愛指向が後天的ではなく生得的にあったらしいという相手ほど、親しい関係にはなりたくないと距離をおく傾向が見られました(田坂・唐沢,2013)(下の【余禄】も参照)。これは、まるで「症状」であるかのように目に見える特徴、しかも、いかにも身体に関係ありそうな「生まれつき」という特徴を持った他者に対して、筋違いの偏見を持ってしまう可能性を示しています。

・・・・・・・・

「なぜ災難は起こるのか、そしてどうすれば難を逃れられるのか。」これについて人類が、長い歴史的時間をかけて培ってきた説明の数々。科学技術によって災害対策を発達させ、医学の力によって感染症を次々に克服しながら現在に至ったとはいうものの、こうした素朴理解が現代の私たちの中にも引き継がれている可能性を、心理学の研究結果は示しています。そして、それがもし社会的弱者へのしわ寄せを助長するようなものであるとしたら、単なる科学研究の関心事というだけでなく、社会的な制度や政策にも関わる現実的問題を含んでいると、私は考えます。新型コロナ・ウィルス(COVID-19)の感染に出くわしたおかげで、もし得たものがあるとすれば、このような気づきでしょうか。

【余録】 社会学や社会心理学で、偏見の強さを測るための道具として長らく使われてきたもののひとつに、「社会的距離尺度」(social distance scale)があります(Bogardus, 1926)。外集団の誰かのことを「外国から訪ねてきた観光客として」「ご近所さん同士として」「親友として」「結婚などによって縁ができた親族として」、それぞれ受け入れられるかどうかを尋ねるもので、先述の田坂・唐沢(2013)の研究でも、これを改変したヴァージョンを用いました。ところが、コロナ禍のもと、私たち社会心理学者にはどう見ても「物理的距離」としか思えないものが、「社会的距離」と公称されるようになりました(確かに、人を相手にしたものという意味で社会的と呼びたくなる気持ちはわかるのですが)。しかも元来は、偏見のせいで遠ざけられることを意味していたこの「距離」が、転じてむしろ遠くに保つべきものとして、勧められるようにさえなりました。感染拡大の当初、新型コロナの感染防止対策を指すものとしては、別の用語を使うよう働きかけるべきだと唱える社会心理学者もいました。しかし、映画「コンテイジョン」(Steven Soderbergh 監督,2011年;原題もContagion)などで、米・疾病対策予防管理センター(CDC)が10年も前(おそらくそれ以前)からこの用語を使い、「他人から何フィート以上離れるように」など、まさに「あるある」の勧告をすでにしていたのを目の当たりにすると、別の用語を探さないといけないのは、むしろ私たちの方なのかなと、いささかの手遅れ感を味わっています。

【引用文献】

- Bastian, B., Vauclair, M., Loughnan, S., Bain, P., Ashokkumar, A., Becker, M., Bilewicz, M., Collier-Baker, E., Crespo, C., Eastwick, P., Fischer, R., Friese, M., Gómez, Á., Guerra, V., Castellanos Guevara, J. L., Hanke, K., Hooper, N., Huang, L.-l., Junqi, S., Karasawa, M., Kuppens, P., Leknes, S., Peker, M., Pelay, C., Pina, A., Sachkova, M., Saguy, T., Silfver-Kuhalampi, M., Sortheix, F., Tong, J., Yeung, V. W.-l.; Duffy, J., & Swann, W. (2019). Explaining illness with evil: Pathogen prevalence fosters moral vitalism. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.157

- Bogardus, E. S. (1926). Social distance in the city. Proceedings and Publications of the American Sociological Society. 20, 40–46.

- 石井国雄・田戸岡好香(2015)感染症脅威が日本における高齢者偏見に及ぼす影響の検討 心理学研究, 86, 240-248. https://doi.org/10.4992/jjpsy.86.14020

- 村山綾(2018)公正とシステム正当化 北村英哉・唐沢穣(編著)『偏見や差別はなぜ起こる?心理メカニズムの解明と現象の分析』(第2章,pp.21-36)ちとせプレス

- Schaller, M. & Neuberg, S. (2012). Danger, disease, and the nature of prejudice(s). Advances in Experimental Social Psychology, 46, 1-54. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394281-4.00001-5

- 田坂麻紘・唐沢穣(2013)感染脅威は同性愛者の特徴の影響を変容させるのか 日本社会心理学会第54回大会発表 03-03 http://iap-jp.org/jssp/conf_archive/paper_download.php?s=2013-A-028

唐沢 穣(からさわ みのる)

・名古屋大学 大学院情報学研究科 心理・認知科学専攻(心理学講座)教授

・専門分野は社会心理学、特に、人間が他者・自己・社会集団などについて行う情報処理の過程を調べる「社会的認知」(social cognition)。主な研究題材は、集団間の偏見や葛藤;道徳意識・政治意識と認知過程;法や規範と認知過程;文化と認知の相互関係;異文化間の接触と受容

・研究室 webpage: http://www.psy.sis.nagoya-u.ac.jp/klab/index.html